はじめに

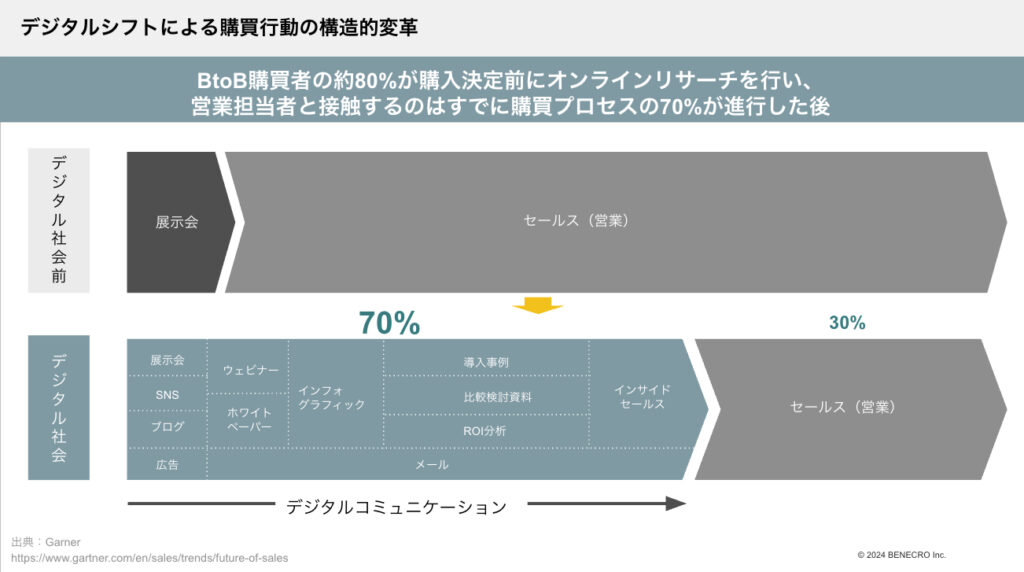

製造業におけるBtoB営業の環境は急速に変化しています。調査によると、BtoB購買者の約80%が購入決定前にオンラインリサーチを行い、営業担当者と接触するのは購買プロセスの70%が進行した後という実態があります。またミレニアル世代とZ世代が、B2B購買者の64%を占め、購買決定の75%以上を担うようになっています。

このようなデジタルシフトによる購買行動の変化に対応するため、効果的なツールとして注目されているのがビジネス特化型SNSの「LinkedIn」です。本記事では、デジタルマーケティングの専門知識がなくても実践できるLinkedIn活用法について解説します。

LinkedInとは

LinkedInは、ビジネスプロフェッショナルのためのソーシャルネットワーキングサービスです。世界中で約7億人以上のユーザーが利用しており、日本国内でも急速に普及が進んでいます。一般的なSNSとは異なり、ビジネス関連の人脈形成や情報収集、情報発信を目的としたプラットフォームとして運営されています。

製造業B2B営業におけるLinkedInの重要性

1. 変化する購買意思決定プロセスへの対応

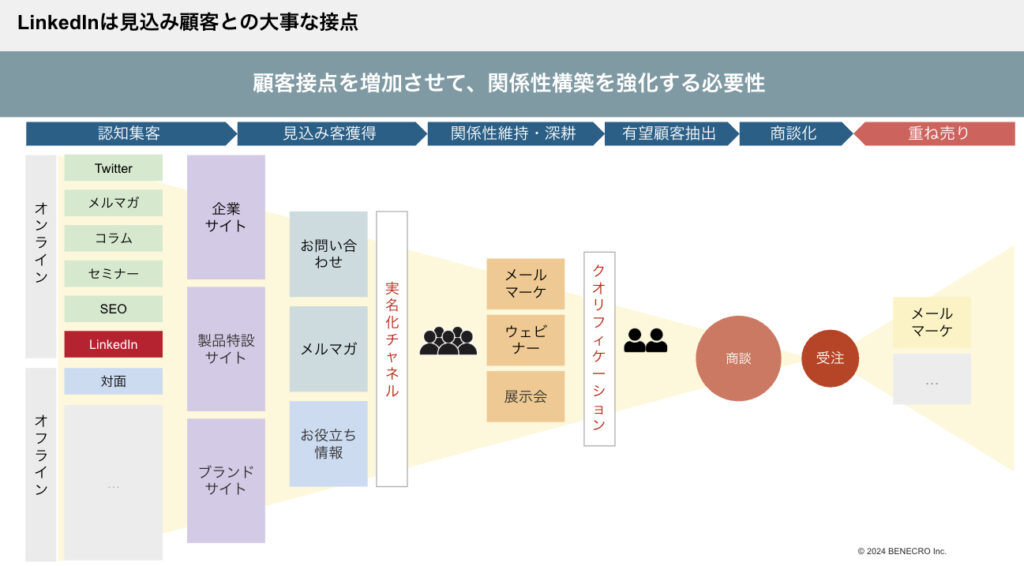

デジタル化により、B2B購買者は営業担当者と接触する前に自ら情報収集を行うようになっています。LinkedInは、そうした初期段階から顧客とコンタクトし、自社の専門性や信頼性をアピールする機会を提供します。

2. 意思決定者への直接アプローチ

製造業のB2B取引では、平均11.4人もの関係者が購入決定に関与するといわれています。LinkedInでは、企業内の購買責任者や技術責任者など、複数の意思決定者に同時にアプローチすることが可能です。

3. 効率的な営業活動の実現

従来の飛び込み営業や展示会中心の営業活動に比べ、時間とコストを大幅に削減できます。特に地理的制約を超えたアプローチが可能になるため、遠方の顧客開拓にも有効です。

4. 顧客との継続的な関係構築

単発の営業接触だけでなく、継続的な情報提供や交流を通じて長期的な信頼関係を構築できます。特に製造業のような専門性が高く、購買サイクルが長い業界では重要な要素となります。

LinkedIn活用の基本ステップ

1. プロフェッショナルなプロフィール構築

基本情報の正確な入力

- 正式な会社名と部署

- 具体的な役職名

- 職務経歴

ヘッドラインの最適化

「○○業界向け△△製品の営業」のように、自社の位置づけと専門分野が明確になるヘッドラインを設定します。検索結果に表示される重要な要素です。

経歴・実績の具体的記載

- 取扱製品や技術の詳細

- 解決できる顧客課題

- 数値化できる実績(「〇〇業界での導入実績30社」など)

プロフェッショナルな写真設定

信頼感のあるビジネスプロフィール写真を使用します。背景がシンプルで、適切な服装の写真が望ましいです。

2. ターゲット見込み客の特定と接続

業界別ターゲティング

自社製品・サービスが適用される業界キーワードで検索します。「自動車部品」「金属加工」「電子機器製造」など具体的な業界名で絞り込みます。

役職別ターゲティング

「購買部長」「調達マネージャー」「技術責任者」「生産管理部門」など、意思決定に関わる役職で検索します。

企業規模別ターゲティング

従業員数や年商など、自社のターゲット層に合わせた企業規模で絞り込みます。

地域別ターゲティング

営業エリア内の企業を優先的に検索し、効率的にアプローチします。

3. 効果的な接続リクエストの送信

パーソナライズされたメッセージ例

「○○様、△△業界における□□の課題解決に取り組まれている点に関心を持ちました。弊社でも類似の課題に対するソリューションを提供しており、情報交換させていただければ幸いです。」

接続リクエストは単なる定型文ではなく、相手のプロフィールや投稿内容に基づいた個別メッセージを添えることで承認率が向上します。

LinkedInは見込み顧客に直接コンタクト可能なSNSではありますが、いきなりのDMはお勧めできません。まずは後述にある投稿とコメントによって関係性を構築することから行う事が大切です。

継続的な関係構築のための活動戦略

1. 価値ある情報発信の継続

業界知識・専門情報の共有

- 技術トレンド分析

- 法規制や標準化に関する最新情報

- 業界レポートの要点解説

実務に役立つ具体的コンテンツ

- 「製造現場における〇〇問題の解決法」

- 「△△工程の効率化事例」

- 「□□材料の選定ポイント」

顧客課題解決事例の紹介

- 導入企業の課題と解決策(顧客承諾済のもの)

- 定量的効果の提示(「生産性20%向上」など)

- ビフォーアフターの比較

投稿頻度と最適なタイミング

週1〜2回程度の定期的な投稿が効果的です。平日の朝9時頃や夕方17時頃などビジネスユーザーの活動が多い時間帯を狙います。

LinkedInは頻繁な投稿よりも週1〜2回の投稿が広範囲に投稿が行き届くアルゴリズムのようです。頻繁な投稿は一見して効果がありそうですが、頻繁な投稿は身近なユーザーにしか届かなくなり、幅広くコンテンツを届けるには一定の間隔が必要でしょう。

2. 見込み客との継続的なエンゲージメント

見込み客の投稿へのコメント

単なる「いいね」だけでなく、専門的な視点から価値あるコメントを残すことで存在感を示します。

コメント例: 「〇〇という課題については、△△という解決策も効果的です。弊社のお客様では□□という成果が出ています。」

このようなビジネスライクなコメントでも良いのですが、より距離感を縮めていくためにも、フランクになりすぎない程度に私的な内容でコメントを行うほうがより人間関係が構築できるでしょう。

グループディスカッションへの参加

業界関連のLinkedInグループに参加し、専門的な議論に貢献することで、業界内での認知度を高めます。最近のLinkedInでは、◯◯部といったコミュニティ活動が頻繁に行われています。どの部も閉鎖的なものではありませんので、興味のある部(グループ)には積極的に参画し、メンバーとのコミュニケーションを加速させましょう。

第三者コンテンツの共有とコメント

業界ニュースや専門レポートを共有する際に、自社視点での解釈や見解を添えることで、専門性をアピールします。

3. 個別フォローアップによる関係深化

ステップアップのタイミング

接続後、一定期間の交流(投稿へのコメントやいいねのやり取り)を経てから、個別メッセージへと移行します。

価値提供型のアプローチ

「先日の〇〇に関する投稿を拝見し、弊社の△△資料が参考になるのではと思いました。ご興味があればお送りします。」のように、相手にとっての価値を先に提供します。

オフライン接点への誘導

適切なタイミングで、「弊社セミナー」「展示会」「個別相談会」などへの招待を行い、実際の商談につなげます。

効果測定と改善のためのポイント

1. 主要KPIの設定と測定

接続数の拡大

業界内の適切なターゲット層との接続数を月次で測定します。

エンゲージメント率

自社投稿に対する「いいね」「コメント」「シェア」の数と率を測定します。

コンテンツ別反応の分析

どのようなテーマや形式の投稿が反応を得ているかを分析し、コンテンツ戦略に反映させます。

リード獲得数

LinkedInからの問い合わせ数や資料請求数を測定します。

2. PDCAサイクルの実施

投稿内容の最適化

反応の良かった投稿の特徴を分析し、同様の内容や形式で新たな投稿を計画します。

ターゲティングの見直し

反応の良かった層(業種、役職など)を分析し、さらに絞り込みや拡大を検討します。

活動頻度の調整

最適な投稿頻度やエンゲージメント頻度を見つけ出し、効率的な活動計画を立てます。

成功事例

事例1:精密部品メーカーの営業戦略転換

ある精密部品メーカーでは、従来の展示会中心の営業活動から、LinkedInを活用した営業手法に部分的に移行しました。具体的には、以下の活動を3か月間継続しました。

- 週1回の技術情報発信

- 業界内キーパーソン100名との接続

- 顧客課題解決事例の定期共有

結果として、10件の具体的な問い合わせにつながり、そのうち3件が実際の商談に発展。さらに「LinkedInでの情報発信を見て連絡しました」という新規顧客からの接触も増加しました。

事例2:産業機械メーカーの既存顧客関係強化

展示会で接点を持った見込み客のフォローアップに課題を感じていた産業機械メーカーでは、展示会参加者へのLinkedIn接続を徹底。その後、製品情報や業界動向に関する定期的な情報発信を行いました。

- 展示会参加者の25%と継続的な関係維持に成功

- 半年後に5件の具体的な引き合いを獲得

- 「定期的な情報提供が信頼醸成につながった」との評価

効果的な投稿作成のための具体的ヒント

1. 問題解決型コンテンツの構造

PREP法の活用

- Point(結論):「生産性を20%向上させる方法」

- Reason(理由):「多くの工場で〇〇が課題になっている」

- Example(例):「A社では△△を導入し□□を実現」

- Point(結論の再確認):「〇〇の改善が生産性向上の鍵」

課題・解決・効果の明確化

製造業では具体的な効果が重視されるため、定量的な数値を含めた効果提示が効果的です。

2. 視覚的要素の活用

図解・チャートの効果

複雑な技術情報や効果測定結果を視覚化することで理解しやすくなります。

現場写真の活用

製品や導入現場の写真(社内承認・顧客許可済のもの)は具体性を高め、信頼性を向上させます。

動画コンテンツの可能性

製品デモや現場での活用シーンを短い動画で紹介することで、より直感的な理解を促進します。

3. 対話を促すコンテンツ設計

オープンエンドの締めくくり

「皆様の現場ではどのような課題がありますか?」など、読者の参加を促す問いかけで締めくくります。

アンケート機能の活用

「最も重要視している課題は?」といった簡単なアンケートを設定し、見込み客の状況を把握します。

コメント欄でのフォローアップ

コメントには必ず返信し、さらに深い議論へと発展させることで関係性を強化します。

組織的な活用に向けた体制づくり

1. 社内理解の促進

導入の目的・効果の明確化

「営業効率の向上」「見込み客拡大」「関係構築の効率化」など、具体的な目的と期待効果を示します。

リスク管理と対策の提示

社内情報管理や投稿内容のガイドラインを事前に整備し、懸念点に対応します。

2. 段階的な導入アプローチ

パイロット期間の設定

3か月程度の試験期間を設け、明確なKPIで効果測定を行います。

成功事例の社内共有

効果が確認できた活動内容を社内で共有し、横展開を図ります。

企業のLinkedInアカウントの成功は、従業員個人のアカウントとのコミュニケーションに関わってきます。中の人が分からない企業アカウントはエンゲージメントがどうしても高まりません。個のアカウントの集合体が企業アカウントという思いで、個のアカウントも積極的に企業アカウントにコメントは共有することで、徐々に企業アカウントが成長していきます。

継続的な改善サイクル

効果測定結果に基づき、活動内容を定期的に見直します。

まとめ

製造業におけるBtoB営業環境は大きく変化しています。従来型の営業活動に加え、LinkedInを活用したデジタルアプローチを組み合わせることで、より効率的かつ効果的な営業活動が実現できます。

- オンラインでの見込み客発掘と関係構築

- 専門性アピールによる信頼獲得

- 継続的な情報発信と対話による関係強化

LinkedInの活用は、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、3〜6か月程度の継続的な活動を通じて、着実に成果を上げることができます。まずは週に数回、30分程度の時間を確保して始めてみることをお勧めします。

製造業においても、デジタルツールを効果的に活用することで、新たなビジネスチャンスの創出と営業生産性の向上が期待できます。ぜひ本記事を参考に、自社の営業活動にLinkedInを取り入れてみてください。

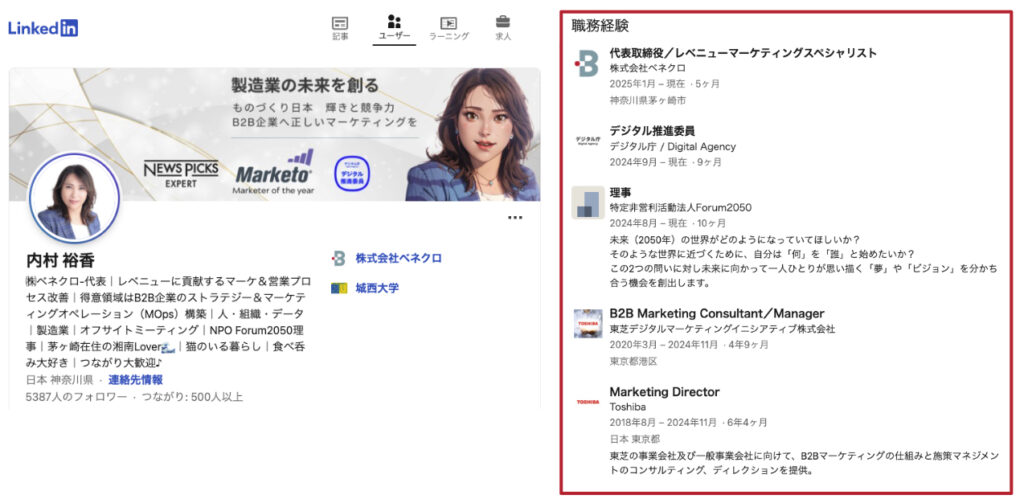

コンサルタント

内村裕香 [プロフィール]

2015年から大手総合電機メーカーでマーケティング組織の立ち上げと社内定着化を実現。現在は株式会社ベネクロ代表取締役として、「製造業の未来を創る」をテーマにBtoB企業の営業変革に取り組んでいます。製造業30年の経験と最新マーケティング知見を融合させ、マーケティング基盤構築から施策実行までを包括的に支援。データ駆動型アプローチで顧客企業の課題解決と営業生産性向上を実現し、日本の製造業の競争力強化に貢献しています。