製造業におけるマーケティングの重要性と課題

製造業の皆様、「営業は現場力」「製品の品質が全て」という考え方だけでは、もはや市場競争に勝ち残れない時代に突入しています。

日本の製造業はその高い技術力と品質管理で世界的な評価を得てきました。しかし、デジタル化の加速とグローバル競争の激化により、従来の営業手法だけでは新規顧客の獲得や既存顧客の維持が困難になってきています。

多くの製造業では、依然として「待ちの営業」や「紹介営業」に頼り、計画的な新規開拓やマーケティング活動への投資が不足しています。その結果、以下のような課題に直面している企業が増えています

- 営業の属人化: 営業担当者の個人スキルや人脈に依存した不安定な受注構造

- ノウハウ蓄積不足: 営業活動の「属人化」による知見やノウハウの蓄積不足

- デジタル対応の遅れ: デジタル時代の顧客接点創出の方法がわからない

- 価格競争リスク: 海外競合との価格競争に巻き込まれるリスク

特に製造業では、「複雑」「高度」な製品やサービスの価値を適切に伝えることの難しさ、長い購買サイクル、多数の意思決定者の存在など、独自の課題があります。これらの課題を克服するためには、戦略的なマーケティングアプローチが不可欠です。

B2Bマーケティングは製造業の生存戦略へ

製造業を取り巻く環境変化により、BtoBマーケティングはもはや選択肢ではなく、事業継続のための必須要素となっています。その背景には、以下のような不可逆的な変化があります。

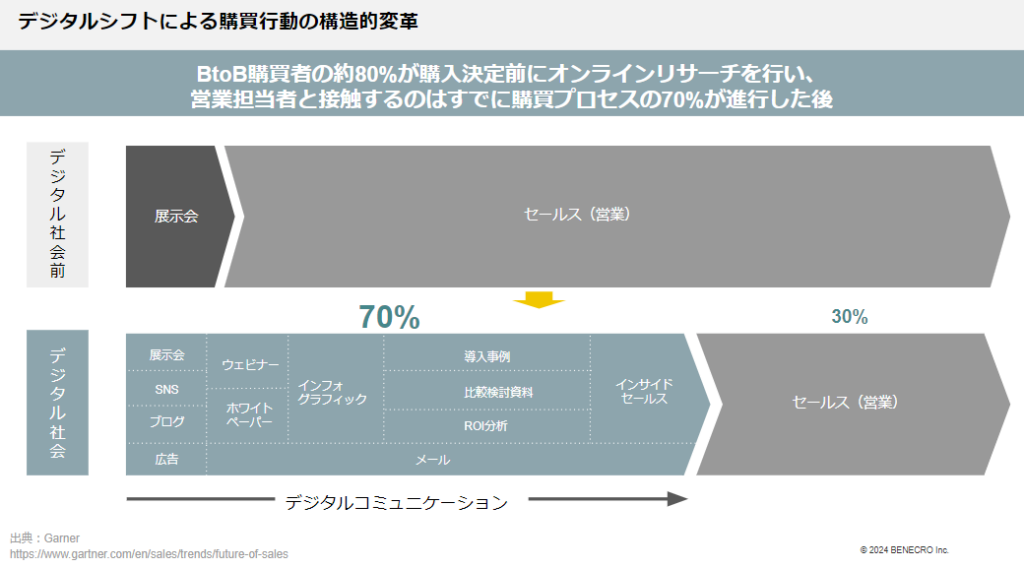

1.デジタルシフトによる購買行動の構造的変革

デジタル技術の浸透により、B2B購買者の約80%が購入決定前にオンラインリサーチを行い、営業担当者と接触するのはすでに購買プロセスの70%が進行した後となっています。

つまり、お客様は貴社の営業担当者に会う前に、すでに貴社や競合についての情報収集と評価を終えているのです。この変化に対応できない企業は、検討段階ですでに候補から除外されるリスクに直面しています。

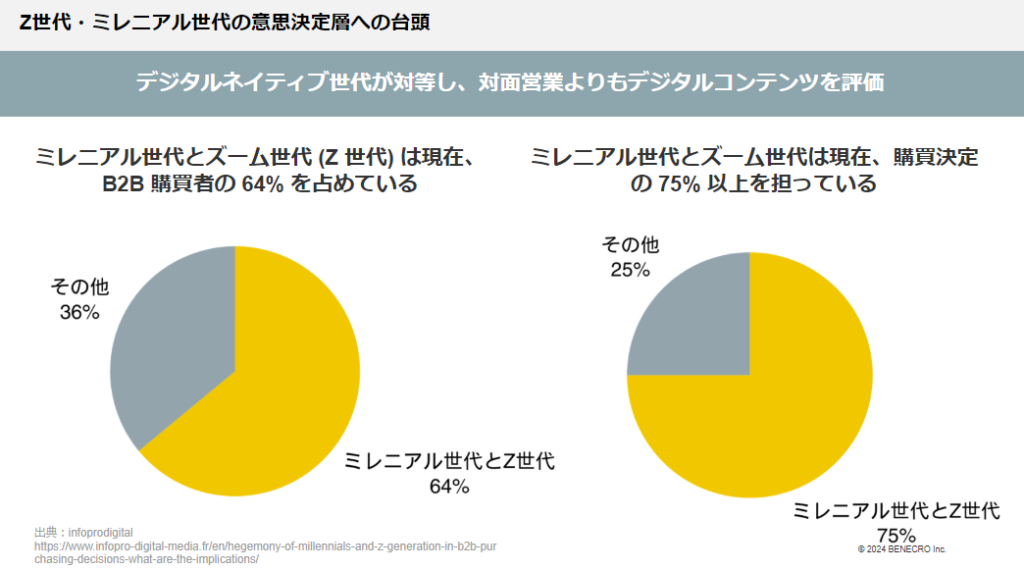

2.Z世代・ミレニアル世代の意思決定層への台頭

デジタルネイティブ世代が企業の意思決定ポジションに急速に台頭しています。2025年には職場の約75%をミレニアル世代以降が占めると予測され、彼らは情報収集や製品評価において、従来の対面営業よりもデジタルコンテンツや第三者評価を重視します。

この世代の購買習慣に適応しないマーケティング戦略は、単純に届かなくなるのです。

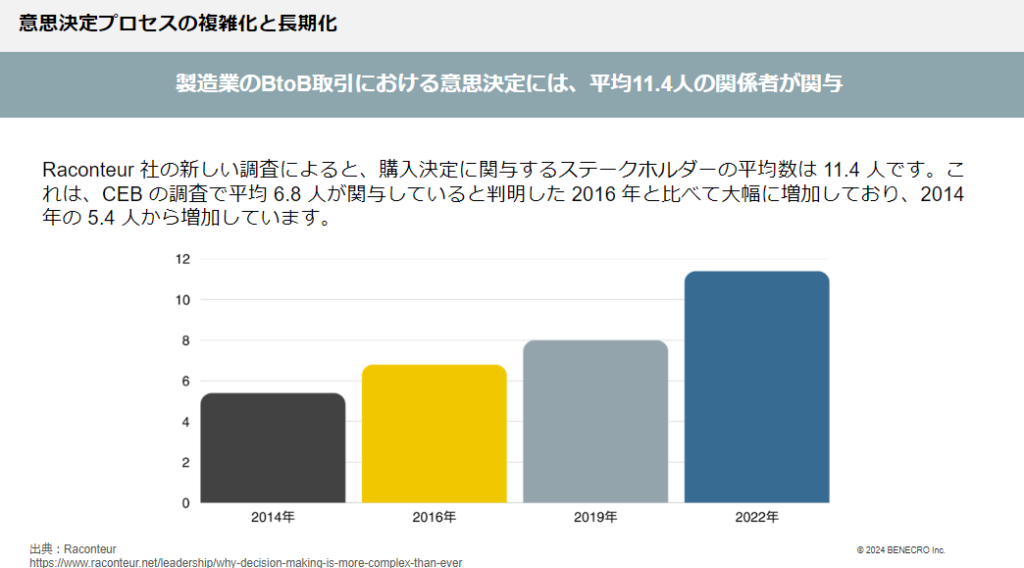

3.意思決定プロセスの複雑化と長期化

製造業のB2B取引における意思決定には、平均11.4人の関係者が関与し、その数は年々増加傾向にあります。技術担当者、調達担当者、経営層など、それぞれ異なる関心事を持つ意思決定者全員に訴求するには、多角的なアプローチが不可欠です。

この複雑化した意思決定プロセスをマネジメントできる体系的な手法として、B2Bマーケティングの重要性が高まっています。

4.多様化するデジタル接点への対応

SNS、動画、Webセミナー、バーチャルイベントなど、顧客との接点は爆発的に多様化しています。多様な情報接点を統合的に管理し、一貫したメッセージを発信する能力は、市場での存在感を維持するために欠かせません。

これはマーケティング機能なしには実現不可能です。

5.データ活用による精緻な意思決定の要請

AIやマーケティングオートメーションの進化により、競合他社はすでにデータに基づいた精緻なターゲティングと効率的な資源配分を実現しています。「勘と経験」に頼る従来型の営業アプローチだけでは、データ駆動型の競合に対して明確な不利を強いられることになります。

製造業においても「製品提供」から「価値創造」へのパラダイムシフトが進む中、B2Bマーケティングは単なるトレンドではなく、変化する市場環境で競争力を維持するための戦略的必然なのです。

製造業のためのB2Bマーケティング基本概念

B2Bマーケティングの定義と製造業での意義

B2Bマーケティングとは、企業が他の企業に対して製品やサービスを販売するために行うマーケティング活動全般を指します。企業活動そのものとも言えるこの取り組みは、製造業の成長に不可欠です。

製造業においては、単なる認知向上活動ではなく、具体的な受注や収益に直結する「レベニューマーケティング」という考え方が重要です。レベニューマーケティングとは、マーケティング活動を製造業の売上・収益に直結させ、投資対効果を明確に測定するアプローチです。

その本質は「製造業が顧客企業の生産性向上やコスト削減を実現するパートナーとして、測定可能な価値を提供し、双方の収益向上に貢献する関係を構築すること」にあります。

製造業におけるB2Bマーケティングの主な特徴

1.製品価値を収益貢献に変換する能力

製造業の技術力や品質の高さを、顧客企業の生産効率向上やコスト削減など、具体的な財務貢献に変換して訴求します。「何を製造しているか」より「どのような経営課題を解決できるか」の視点が鍵となります。

2.複数の意思決定者への体系的アプローチ

製造業の販売プロセスでは、技術部門、調達部門、経営層など複数の意思決定者が関与します。それぞれに対し、生産効率、品質向上、コスト削減、投資効果など、各部門の評価基準に沿った価値を提示する必要があります。

3.製品性能を裏付けるデータとエビデンス

製造業のB2B取引では、スペックシートだけでなく、実証実験データ、導入効果、現場での運用実績など、製品性能を裏付ける具体的なエビデンスが重要です。これにより「カタログ通りの性能」ではなく「実運用での効果」を示すことができます。

4.長期的な設備投資サイクルへの対応

製造業の製品導入は、設備投資計画や生産ラインの更新など、長期的なサイクルに沿って行われます。初期接触から実際の導入、そして効果実証までの長いタイムラインを見据えたマーケティング計画が必要です。

5.サプライチェーン全体を視野に入れたアプローチ

製造業のマーケティングでは、自社製品が顧客のサプライチェーン全体にどのような影響を与えるかという視点が重要です。材料調達から生産、出荷までの全工程への貢献を示すことで、より戦略的な提案が可能になります。

B2Cとの明確な違い:製造業の視点から

製造業におけるB2Bマーケティングと消費者向けB2Cマーケティングには、明確な違いがあります。

意思決定プロセスの違い

製造業B2B: 技術評価、投資対効果分析、リスク評価、導入計画など、多段階の組織的な検討プロセスが特徴です。設備導入や部品採用の決定には、現場責任者、技術部門、調達部門、経営層など平均6〜8人の関係者が関与し、それぞれ異なる評価基準を持っています。

B2C: 個人の好みや即時的なニーズに基づく選択が中心で、意思決定者は通常1〜2人程度です。製造業にとっては理解しがたい「感覚的」な判断も多く見られます。

購買サイクルの違い

製造業B2B: 設備投資や部品採用の判断には、数ヶ月から数年の検討期間が必要です。設備更新計画、年度予算、生産計画など、複数の社内要因に左右され、導入決定から納入までにも長期間を要することが一般的です。

B2C: 数分から数日程度の短期間で購入が決定されることが多く、特に消費財などは即時性が高いです。製造業のビジネスサイクルと比較すると非常に短期的です。

関係構築の重要性の違い

製造業B2B: 一度採用されると長期的な取引関係に発展することが多く、アフターサービス、技術サポート、部品供給など継続的な関係構築が重要です。特に生産ラインの中核設備や重要部品の場合、切り替えコストが高いため、長期的な信頼関係が決定的な要素となります。

B2C: 単発的な取引が中心で、消費者の気分や市場トレンドによって簡単に切り替えが起こります。製造業で重視される「安定供給」「長期保守」といった要素の重要度が低いケースが多いです。

マーケティングコミュニケーションの違い

製造業B2B: 技術仕様書、性能データ、導入事例、コスト削減効果など、具体的で詳細な情報提供が求められます。展示会、技術セミナー、工場見学など、製品の実証や技術交流の場が重要な接点となります。

B2C: 感情やライフスタイルに訴求する広告やプロモーションが中心で、詳細な技術情報よりも製品のイメージやブランド価値が重視されます。製造業のB2Bマーケティングでは不十分な「感覚的」訴求が効果的です。

価格と価値の捉え方の違い

製造業B2B: 初期導入コストだけでなく、運用コスト、メンテナンスコスト、耐用年数、将来の拡張性など、総所有コスト(TCO)の視点で評価されます。価格よりも「投資対効果」や「生産性向上への貢献」が重視されます。

B2C: 即時的な購入価格や割引率が重要視され、長期的なコスト効率よりも初期コストが購買決定に大きく影響します。製造業の製品評価で重視される「耐久性」「保守性」などの長期的価値より、短期的な魅力が優先されます。

製造業特有のB2Bマーケティングの要点

製造業におけるB2Bマーケティングには、業界特有の重要ポイントがあります。

1.技術力・品質の経済的価値への翻訳

製造業が誇る技術力や品質の高さを、顧客企業の経営指標改善に直結する形で訴求することが重要です。技術的特徴を「導入後の経済効果」に変換して示す必要があります。

例: 「高精度加工技術(±0.01mm)」→「不良率65%削減による年間廃棄コスト〇〇万円削減と生産性15%向上」

2.エンジニアリング視点を活かした課題発見

製造業の技術知識を活かし、顧客が気づいていない生産工程の非効率や改善余地を発見・提案できることが強みとなります。単なる製品販売ではなく、生産技術コンサルタントとしての役割を果たすことで、他社との差別化が可能になります。

3.サプライチェーン全体の最適化提案

製造業のB2Bマーケティングでは、自社製品・サービスが顧客のサプライチェーン全体にどう影響するかを示すことが効果的です。例えば、材料消費量の削減、生産リードタイムの短縮、エネルギー効率の向上など、顧客の製造工程全体への貢献を具体的に数値化して提示します。

4.既存設備との互換性・導入容易性の明示

製造業では新規設備の導入や部品変更にあたり、既存システムとの互換性や導入に伴う生産ラインの停止期間などが重要な検討事項となります。これらの懸念点に先回りして対策を示し、スムーズな導入プロセスを提案することが、購買障壁の低減につながります。

5.実証重視のマーケティングアプローチ

製造業の顧客は「実証された効果」を重視します。カタログスペックだけでなく、実環境での性能データ、テスト導入結果、既存顧客の具体的な改善事例など、実証に基づく情報提供が信頼獲得の鍵となります。可能であれば、試験導入やPOC(概念実証)の機会を積極的に提供することも効果的です。

6.アフターサポート体制の価値訴求

製造業のB2B取引では、製品納入後の保守・メンテナンス体制が重要な選定要素となります。特に生産ラインの中核を担う設備や部品の場合、トラブル発生時の迅速な対応や安定した部品供給が事業継続にとって不可欠です。アフターサポートの充実度や対応実績を具体的に示すことで、安心感という価値を提供できます。

B2Bマーケティングは、製造業において「製品提供者」から「生産性向上パートナー」へと進化するための戦略的アプローチです。次章では、具体的な市場参入戦略(GTM戦略)について解説します。

製造業の市場参入戦略(GTM戦略)

GTM戦略とは「Go-To-Market戦略」の略で、新しい製品やサービスを市場に投入し、顧客に届けるための計画のことです。「どのような顧客に」「どのような価値を」「どのように届けるか」を体系的に考えるアプローチです。

製造業のGTM戦略の基本要素

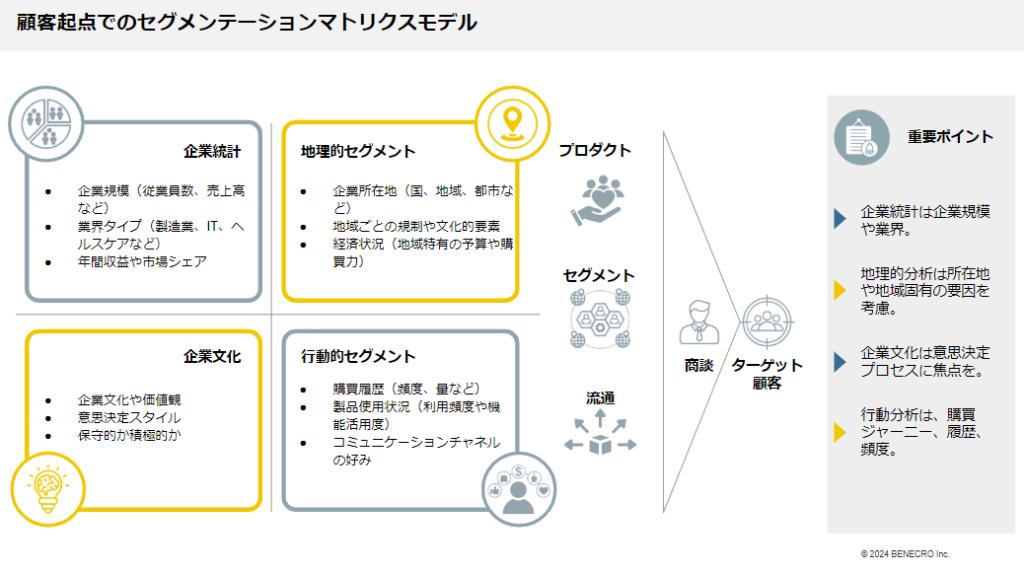

1.ターゲット市場の明確化

- どのような業種、規模、地域の企業をターゲットにするか決めます。

- それぞれの業界の特徴や課題を理解します。

- 最も自社製品の価値が伝わりやすい市場から始めます

2.顧客の課題と解決策の明確化

- ターゲット企業が抱える具体的な課題を特定します。

- その課題に対して自社製品がどう解決できるかを明確にします。

- 解決後にもたらされる具体的なメリットを数値で示します。

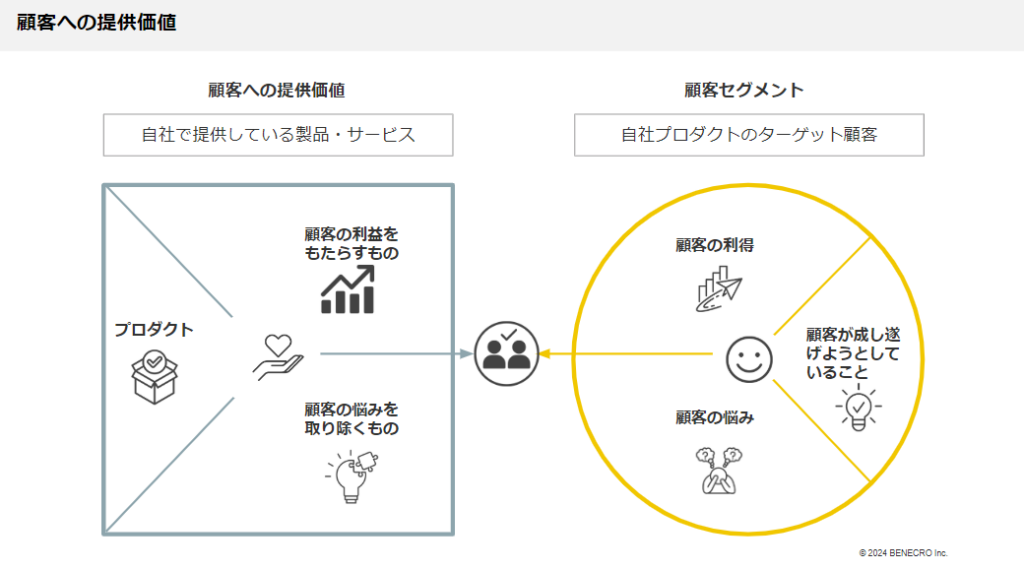

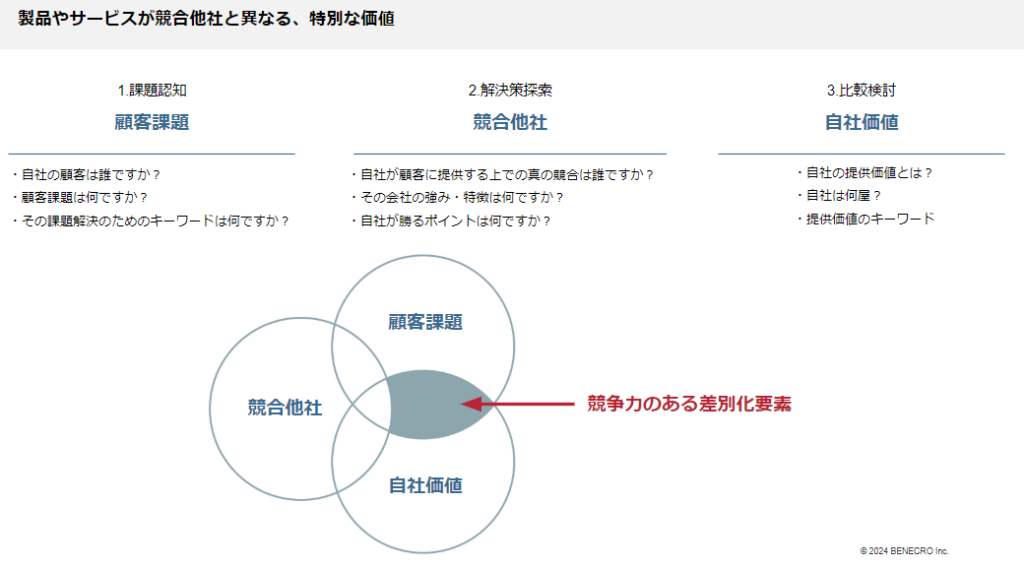

3.価値提案の作成

- 製品の特徴ではなく顧客のメリットを中心に考えます。

- 「この製品を導入すると、〇〇という課題が解決され、△△というメリットが得られます」という形で伝えます。

- 競合製品と比較した際の独自の強みを明確にします。

4.販売チャネルの選択

- 製品を顧客に届ける方法を選びます。

- 直接販売(自社の営業部門)

- 間接販売(代理店、販売パートナー)

- オンライン販売 これらを組み合わせた複合チャネル

製造業向けGTM戦略の実践ステップ

GTM戦略を実践するための具体的なステップを見ていきましょう。

ステップ1:顧客の課題を理解してもらう

多くの顧客は自分たちが抱える課題やその解決方法について十分に認識していないことがあります。まずは課題の認識を促す活動が重要です。

具体的な施策例

- 業界の一般的な課題を解説する資料やブログ記事の公開

- 「自己診断チェックリスト」の提供(例:「生産効率チェック10項目」)

- 業界動向や課題に関するセミナーやウェビナー(オンラインセミナー)の開催

- お客様が抱える課題を発見するための無料相談会や診断サービス

ステップ2:解決策と価値を伝える

課題が認識されたら、次は自社の製品やサービスがどのようにその課題を解決し、どんな価値をもたらすかを具体的に伝えます。

具体的な施策例

- 製品の特徴ではなく、解決できる課題と具体的な効果を中心に説明する資料

- 実際の導入事例(ケーススタディ)の紹介

例:「A社は当社の設備を導入後、不良率を15%削減し、年間約2,000万円のコスト削減に成功しました」

- 導入効果を試算できる簡単なツールの提供

- 製品デモンストレーションや無料トライアルの提供

ステップ3:購入の決断を後押しする

製品の価値は理解されても、実際の購入決定にはさまざまな障壁があります。これらを取り除くサポートが必要です。

具体的な施策例

- 導入プロセスと必要なステップを明確に示したガイド

- 導入リスクを軽減するための段階的導入プラン

例:「まずは一つのラインで試験導入し、効果を確認してから他ラインに展開する」

- 社内稟議や承認を得るための資料テンプレート

- 投資対効果(ROI)計算シートの提供

- 購入後のサポート内容の明確な説明

ステップ4:導入後の成功をサポートする

販売してからが本当の関係構築の始まりです。導入後の成功体験が、長期的な関係と追加受注につながります。

具体的な施策例

- スムーズな導入をサポートする「クイックスタートガイド」

- 導入効果を測定・評価するためのチェックシート

- 定期的な使用状況確認と最適化提案

- ユーザー向けの活用方法勉強会やトレーニング

- ユーザー同士が情報交換できるコミュニティの提供

効果的な情報発信の方法

GTM戦略を実践するために、効果的な情報発信が重要です。製造業のB2Bマーケティングに特に効果的な方法を紹介します。

1.わかりやすいコンテンツの作成

基本的なコンテンツタイプ

- ホワイトペーパー(特定の課題や解決法を詳しく解説した資料)

- ケーススタディ(実際の導入事例と効果の紹介)

- 技術解説資料(複雑な技術をわかりやすく説明)

- ハウツーガイド(「〇〇の始め方」「△△の選び方」など)

- チェックリストや診断ツール(自己評価できるツール)

コンテンツ作成のポイント

- 専門用語をできるだけ避け、平易な言葉で説明する

- 具体的な数字や事例を用いて説明する

- 図表やイラストを活用してわかりやすくする

- 読み手の立場(技術者、経営者など)に合わせた内容にする

2.情報発信チャネルの活用

主なチャネル

自社ウェブサイト(情報の中心地)

- 製品情報だけでなく、役立つ情報やツールを提供

- お問い合わせやカタログダウンロードなどの導線を明確に

メールマーケティング

- 定期的なニュースレターで継続的に情報提供

- 興味・関心に合わせた情報の提供

セミナー・ウェビナー

- 対面またはオンラインでの情報提供と質疑応答

- 実際のデモンストレーションの機会

展示会・業界イベント

- 製品の実物展示と直接対話の機会

- 業界全体の動向把握と人脈形成

SNS(特にLinkedIn)

- 業界情報や専門的知見の発信

- 関連する話題へのコメントによる存在感の向上

3.効果測定と改善

マーケティング活動の効果を測定し、継続的に改善することが重要です。

主な測定指標

- ウェブサイト訪問者数と行動(どのページを見たか、滞在時間など)

- 資料ダウンロード数やセミナー参加者数

- 問い合わせ数や見積もり依頼数

- 最終的な成約率と受注額

- 顧客満足度やリピート率

改善プロセス

- データを定期的に確認する

- 効果の高い活動と低い活動を特定する

- 効果の高い活動にリソースを集中させる

- 新しいアイデアを小規模に試して効果を検証する

- 成功したアプローチを拡大する

まとめ:製造業B2Bマーケティングの成功のポイント

製造業におけるB2Bマーケティングを成功させるための重要なポイントをまとめます。

1.顧客視点を最優先する

- 自社の製品・技術ではなく、顧客の課題解決を出発点にする

- 「当社の製品は○○という特徴があります」ではなく「お客様の△△という課題を解決します」

- 顧客の声を継続的に収集し、製品開発やマーケティングに活かす

2.わかりやすさを追求する

専門的・技術的な内容をできるだけシンプルに伝える 専門用語や業界用語の使用を最小限にする 図表や事例を活用して具体的にイメージできるようにする

3.長期的な関係構築を目指す

- 単発の販売ではなく、長期的なパートナーシップを目指す

- 導入後のサポートと継続的な価値提供にも力を入れる

- 顧客の成功事例を共に作り上げ、新たな顧客獲得にも活用する

4.一貫したコミュニケーションを心がける

- すべての接点(ウェブ、資料、セミナー、営業活動など)で一貫したメッセージを伝える

- 営業部門とマーケティング部門の緊密な連携を図る

- 顧客情報を一元管理し、適切なコミュニケーションを行う

製造業のB2Bマーケティングは、一般消費者向けのマーケティングとは異なる特徴がありますが、「顧客の課題を理解し、その解決策を提供する」という基本は同じです。顧客視点に立ち、長期的な関係構築を目指すことが、持続的な成長につながります。

さらに製造業のマーケティング力を高めるために

【無料診断】あなたの会社のマーケティング状況診断

現在のマーケティング活動を診断し、改善ポイントを明確にする無料診断サービス。

専門コンサルタントによる30分間の個別アドバイス付き。

無料診断を申し込む(所要時間3分)>

この記事の著者

コンサルタント

内村裕香 [プロフィール]

2015年よりB2B総合電機メーカーのマーケティング組織の立ち上げと社内定着化を行う。その後、株式会社ベネクロを設立。「製造業の未来を創る」をテーマにB2B企業の営業変革に向けて活動中。