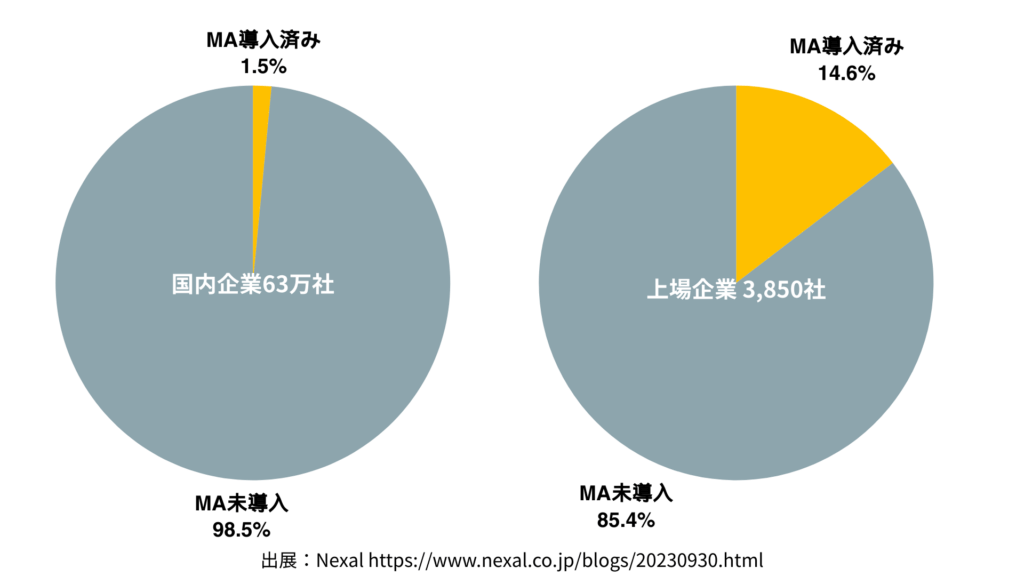

国内のMAツールの導入状況ですが、2023年5月に上島さん率いるNexal社が調査したデータによりますと、全企業におけるMA導入率は1.5%(9,444社)。しかし、上場企業3,850社に限定すると562社が導入しており、導入率は14.6%に達しています。

先週のJapan IT WeekのデジタルマーケティングEXPOにおいてもMAベンダーのブースは大きく元気がありました。

2024年の現在は、更に導入が進んでいるとは思いますが、トータルで見ればMA導入はまだまだ進んでいないのが現状なのかもしれません。

国内企業のMA導入率

MAツールはデジタルマーケティングを行う上で、代表格のツールです。ですので、企業がデジタルマーケティングを始めます!となった際、まず検討されるツールかと思います。

しかも、このMAツール、「マーケティングオートメーション」ツールなんですよね。何がオートメーションなのか・・

MA導入の際、ベンダーにインプリ支援を依頼して、適切な設定および運用計画に基づいて実施されていれば問題も生じてこないと思うのですが、よくお聞きする話に高価なメール送信ツールになっているという課題をお聞きします。

MAツールの国内導入シェア

本題に入る前にMAの国内導入シェアを見てみます。

旧Pardot(MCAE:Marketing Cloud Account Engagement)を筆頭に、メジャーなMAが導入されています。

私はAdobeに買収される前のMarketoユーザーで2020年にMarketo Championを受賞させていただきました。

これらMAツールは前途の導入率からすれば、上場企業のMA導入割合といっても良いのでしょう。

MCAEの導入率が高いのは、CRM/SFAの王者Salesforceによるもので、大手はSalesforceの利用率が高い事に起因しているでしょう。

現在は、国内ベンダーも安価なMAツールをリリースしており、中小企業でも導入しやすくなってきました。

MAツールがなぜ高価なメール送信ツール化してしまうのか

グレーディング・スコアリングが適切に設定されていない

MAツールがなぜデジタルマーケティングにおける主役となっているのかは、データによって有望顧客(MQL:Marketing Qualified Lead)を発掘出来るからですが、このMQLを抽出することができず、単にメールを送ることが仕事になってしまい、その後の業務プロセスが欠落してしまっているのかもしれません。

MAツールにデータを記録させるための2つのアクション

MAツールが見込み顧客(リード)のデジタル上の行動データを記録(トラッキング)できるようになるには下記のいずれかが必要です。

- メール本文内のリンクがクリックされる

- サイトのフォームに記入が行われる

このいずれかをリードに行ってもらう必要があります。

その上で、リードが自社サイトを回遊することで、スコアが上昇していきますので、そのデータがMQL選定の1つの指標になっていきます。

グレーディング

グレーディングは、皆様の企業のプロダクトを販売する顧客先の企業版デモグラフィック情報です。売上高、資本金、従業員数、地域などです。

いくらMQLが見つかっても、ターゲット顧客でない可能性がありますので、そのMQLがターゲット顧客としての条件を満たしているかの判断材料になります。

スコアリング

前途2つの行為のいずれかを行っていただいた後は、自社サイトの行動データはすべてMAツールに蓄積されていきます。リードが自社サイトにアクセスする、回遊するたびにURL単位で記録が行われるのはもちろん、スコア(点数)を加点していき、顧客の購買温度感を数値化していきます。

スコアリング設定の最適解

MAツールのデフォルト設定が最適でない場合がある

MCAEの初期設定は、私はあまり適切でないと思っています。

スコアは、あまり大きく数字を動かさない設定の方が、あとで見直しの際に修正が行いやすいと思います。

私がお勧めすのは小さな加点を繰り返していく設定であることと、Webサイトのコンテンツウエイトに沿った加点であること。

コンテンツウエイトとは、リードが貴社プロダクトにさほど関心のない状態では、表面的な情報のみを参照することでしょう。

そして、いざ購買意欲が高まり情報収集に真剣になると、よりプロダクトの情報を収集していきますので、カタログの情報だけではなく、導入にあたってのコストパフォーマンスや導入事例を調査しはじめます。

実際、皆様の企業で何らかのプロダクトを導入しようとするケースを振り返るとそれが購買プロセスです。

顧客の購買プロセスに沿ったWebコンテンツが存在していることが前提ですので、単にカタログ情報だけが掲載されているWebサイトではMAツールは機能しません。

ちなみに、このWebサイトに必要なコンテンツを洗い出しだし、購買プロセスに当てはめたものがカスターマージャーニーと呼ばれる設計図です。

- トップページやプロダクトのカタログ情報のページ +1

- 詳細情報ページの参照 +2

- 導入事例ページの参照 +2

- 技術資料のダウンロード +3

- 見積もりに関わるページの参照 +3

- お問い合わせの完了 +5

このような加算設定が望ましいと思います。大きく加点しても+5ほどで良いかと思います。

また、スコアは上昇し続けてしまうので、一定期間顧客がアクティブでなくなった際には、スコアをリセットする処理もお忘れなく。

また、お問い合わせや営業行為によって受注に至らなかった際も、リセットが必要です。

スコアが上昇してもMQLとは限らない

スコアは、MQLとしての候補になるのですが、そこから更に棚卸しが必要です。極端に言えば、競合他社が貴社サイトを参照した結果かもしれません。

何をもってMQLなのかは、前もって定義が必要です。

有望顧客であるMQLは、フィールドセールスによってクロージングが必要なのがB2Bビジネスです。

B2Cとは異なり下記3つの要素から、ネット完結するケースは稀です。

- 高単価

- 複雑性

- 専門性

これら要因からデジタルチャネルの主役であるWebサイトからすべての情報を提供していくのは不可能ですので、クロージングはフィールドセールスが不可欠です。そのセールス側の視点が不可欠なのです。

マーケティングチームは、セールスチームをお支えする立場ですので、そもそもの活動がセールスチームが持つ事業計画、当期の実行計画に沿っている必要があります。

よってMAを運用するマーケティングチームやデマンドセンターだけでMQLを選定してしまうのは危険です。

MAを運用するチームは、定期的にセールスチームと、このMQLリストについて意見交換をし、どのようなMQLがセールスにとってクロージングし易いのか、有り難い顧客リストなのかの共通認識作りが必要です。

そしてこのMQLからセールス側が対応すると決めた顧客がSAL(Sales Accepted Lead)です。

マーケティングチームのゴールはSALとしたい

マーケティング側の活動のゴールは、セールス側が有用だと判断するリスト つまりSALとするのが理想です。

MQLとしているケースも多いとは思いますが、それはMQL=SALの場合でしょう。マーケティングチーム側がいくらこれはMQLだ!といってもクロージングするセールス側がそれを「そうだ!」としない限り、マーケティングチームのエゴに終わります。

まとめ

せっかく導入したMAツールが単にメール送信ツール化してしまうのであれば、安価なメール送信ツールを導入すべきでしょう。

ただ、MAツール導入を決定した理由は他にあるべきだったはずです。

顧客が貴社プロダクトに認知し、興味を持ち、情報収集し、稟議の土俵にのる。

MAツールは、このプロセスにそったWebコンテンツのアクティビティを数値化して、有望顧客を発掘していくツールです。

そして、顧客が貴社のプロダクトに興味を持ち始めている事のシグナルを検知するためのツールなのです。

そして更にはMAツールの導入が目的ではなく、商談の創出です。

顧客起点の思考で必要なコンテンツを提供し続け、良質な関係性を築き、いざ購買がスタートしようとしているシグナルを持って、フィールドセールスとの連携によってクロージングして売上を伸ばす。この形を作っていくことが大切です。

マーケティング界隈は、手段が目的化するケースが多いですので、本来のゴールを見失わず、近視眼に陥らず、組織目標に向かって全員が活動していきたいですよね。

#B2Bマーケティング

#デジタルマーケティング

#マーケティングオートメーションツール

コンサルタント

内村裕香 [プロフィール]

2015年から大手総合電機メーカーでマーケティング組織の立ち上げと社内定着化を実現。現在は株式会社ベネクロ代表取締役として、「製造業の未来を創る」をテーマにBtoB企業の営業変革に取り組んでいます。製造業30年の経験と最新マーケティング知見を融合させ、マーケティング基盤構築から施策実行までを包括的に支援。データ駆動型アプローチで顧客企業の課題解決と営業生産性向上を実現し、日本の製造業の競争力強化に貢献しています。